ThreadripperとかXeon/EPYCは自作PCに必要なのか

先月(2023/4)、この配信で自分のPCが紹介された(10:32くらいから)。

ホロライブ所属のVTuber、獅白ぼたんの企画でTwitter上にて募集された自作PC(#ししろんのPC選手権)の中からあれこれ紹介されたものだが、3番目に自分のPCが紹介されていた。自分もリアルタイムで見ていたが、高速で流れるチャットの中には『研究用?』『業務用?』『そもそも何に使ってんの?』などのコメントがしばしば見られた。もちろんTwitterが主目的のPCであり、まあ年に二回くらい同人誌を作ったりするのにも使うけど、決して将棋やマイニング・AI・CAD・動画編集のようなハイレベルでクリエイティブな用途などではない。Twitter以外の他にはYouTube閲覧(なんなら配信もこのPCで観ていた)、今なら原神やウマ娘、また叡智ピクチャをビデオカードでシバいて拡大などの高尚な目的で使われている。最後は忘れてほしい。

なお、この時に紹介されたマシン構成はこんな感じ。

結局筆者のが紹介された

こういうことを書くと『なら別に普通のCore i5/7/9とかRyzenでよくね?』という疑問が成り立つ。なるほどその通りだが、残念ながら筆者の構成的に不可能なのでThreadripperが選ばれているのだった。これはなぜそんなものが必要なのか、無意味に言い訳するだけの記事だが先に結論だけ書いておくと『欲しいパーツを不満なく動かすには必須だから』である。

・メインストリームとハイエンドの違い

自作PCの話題の中で、たとえばニュース等で最も取り上げられるCPUはIntelなら大抵はCore i9とかi7のような Core iシリーズ、AMDならRyzenが普通である。単純に一番売れている・一番需要があるのがこれらのグレードであり、当然そういったものが話題の中心になっていると思う。そんな中でThreadripperやXeon・はたまたEPYCのような主にワークステーション向け・サーバー向けCPUなどは新製品登場のタイミング以外であまり取り上げられることはなく、世のブログや動画でも多数派になることはない(少なくともゼロではないが)。これは単純に需要や価格の問題もあるだろうし、持っているユーザーの数も少なく、売っている店も全然ないし、そもそも今このようなCPUが必要な用途も少ないのはあると思う。では一体何が違うのか?ちょっとずつ説明していきたい。

・PCI-Expressレーン数

ブロック図という言葉がある。自作PCに限っていうなら、一般的にはCPUとマザーボード(チップセット)が内部的にどのような配線をしているかを説明する図としてしばしばマニュアルに載っている。とはいえ掲載のないマザーボードも多いため、なじみのない人が多数かもしれないが、ある一定の属性を持つおたくにはたいへん重宝されるものである。

以下はASRockのIntel Z790チップセット採用マザーボードである、Z790 Taichiのマニュアルにあったブロック図を引用したものである。

図の一番上がCPU、その下がチップセットである。それぞれのデバイスには何が繋がっているか、PCI Expressの帯域がどれくらいあるか、CPUとチップセットはどれくらいの帯域でつながっているかなどが図示されている。自作PCに明るい人ならわかると思うが、CPUやチップセットによってPCI Expressの帯域(以下、PCIeレーン数)やUSBポートの数などが異なる。この辺はたとえば以下のようなページで一覧になっててわかりやすい。

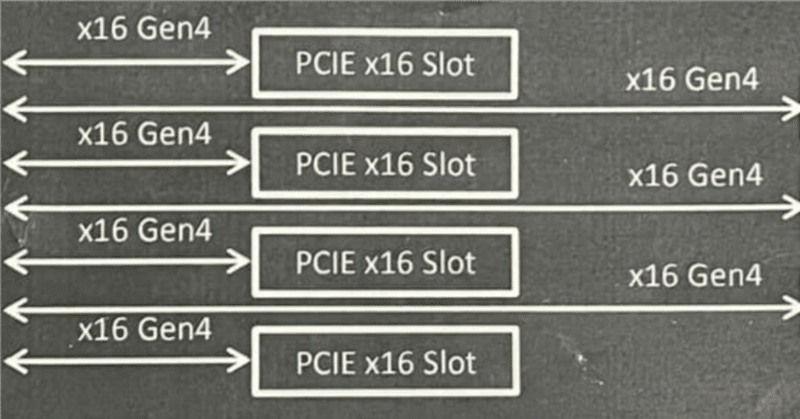

ではThreadripperはどうなのか、最新の5xxx Proシリーズを例に取るとこんな感じである。手持ちのマザーボードのマニュアルにはなぜかブロック図がなかった(このクラスでマニュアルにブロック図を載せていないASUSは何を考えているのか?)ので、インターネットの海から探してきた。

メインストリーム帯のCPUと、こうしたハイエンド帯CPUで特に圧倒的に違うのはPCIeレーン数で、筆者がThreadripperを使っている主な理由がここにある。

・デバイス制限の有無

最新のCore iシリーズや普通のRyzenは、CPU単体で持つPCIeレーン数が20レーンくらいのところ、ThreadripperはCPUだけで128レーンも持っている。もちろん最新のCore iシリーズなどはPCI Express5.0を採用するようになり、いまだ4.0世代のThreadripper Pro 5xxxシリーズと単純比較できるのかという問題もあるが、Intelが最近出したワークステーション向けXeonであるSapphire Rapid-WSシリーズは、最新だけあってCPU側だけでPCI Express5.0を最大112レーン(24xxシリーズは64レーン)も備えており、これがハイエンドの暴力的な魅力のひとつといえるが、もうちょっと詳しく説明する。

PCIeレーンの多い・少ないで何が違うのか?

ひとことで説明すると『デバイス接続の制限有無』である。たとえばメインストリーム帯のCPUを使うマザーボードでも、最近はM.2スロットを4個も5個も備えるようなものが珍しくなくなった。ではこれらは全て制限なく使えるか?と言われたら答えはNoである。よくこれらの製品は仕様なりマニュアルなりに『ここのM.2スロットはこのSATAポートと排他です』『ここのPCIeスロットを埋めるとあそこに接続したビデオカードの帯域幅は×8に制限されます』みたいな説明書きがあるが、これらはデバイスの持つPCIeレーン数の限界によるものである。筆者はビデオカードの他にPCIe×4接続のSSDを3つ使っているが、今あるメインストリーム帯のCPUではこれらのデバイスすべてを制限なく使うことができない(追記:ごく最近のCPUなら接続方法によってはそうでもない可能性もある。ご指摘ありがとうございます)。例えばビデオカードの帯域が限られたり(実質的には問題にならない可能性はある)、SSDの速度が出ない可能性がある。CPUは20レーンしかないし、マザーボード(チップセット)側に12レーンくらいあるので一見いけるように見えるが、CPUとマザーボードの接続で使うPCIeレーン数を考えたり、また複数のM.2(U.2/U.3でも同じ)を1枚のカードに載せ、ひとつのPCIeスロットで使うために必須のPCIe分割機能(PCIe Bifurcation)などもフルに使いたいなら、どうしてもハイエンド帯のCPUが必要という切実な理由がある。

ところで、メインストリーム帯のCPUでも高価なマザーボードはPCIeのスイッチチップを設けて、見かけ上の帯域を増やしているものがある(あった)が、結局チップセット自体の仕様は超えられないので同じ事である。

筆者はこういう面倒くさいことが好きではなく、ポートやデバイス間排他のようなことをなるべく考えずにPCを組みたいと願っており、そうなると選べるプラットフォームが限られるのだった。あと最近はメインストリーム帯のCPUでもメモリが192GBくらい積めるようになってきたので、一般的にはあまり問題になりにくくなってきたが、こういうハイエンド帯のプラットフォームはメモリ搭載量や帯域にも余裕があったり、他にもオンボードで10GbE NICが使われる事が多かったり(RJ-45が10GbEに向いている・いないについてはここでは触れない)、管理用のIPMIデバイスが載ってたりするなど都合のよい点は他にもある。このような機能的な違いだけではなく、昨今はメインストリーム帯でも高いマザーボードは平気で10万円を軽く超えるようになったが、構成の割にハイエンド帯のマザーボードと価格差があまりない事もあり、むしろお得ですらある(詭弁)。

・雑なまとめ

ThreadripperやXeon、EPYCがどうしても必要なケースは確実に存在する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?